JSPOでは、暴力、暴言、ハラスメント等の不適切行為の根絶に向けて、不適切行為が起こってしまった際の対応にあたる「不適切行為への対応」と、不適切行為が起こらないための対応として「予防・啓発」の2つの視点から取り組みを行っております。

「不適切行為への対応」の取り組み

暴力行為等相談窓口の設置

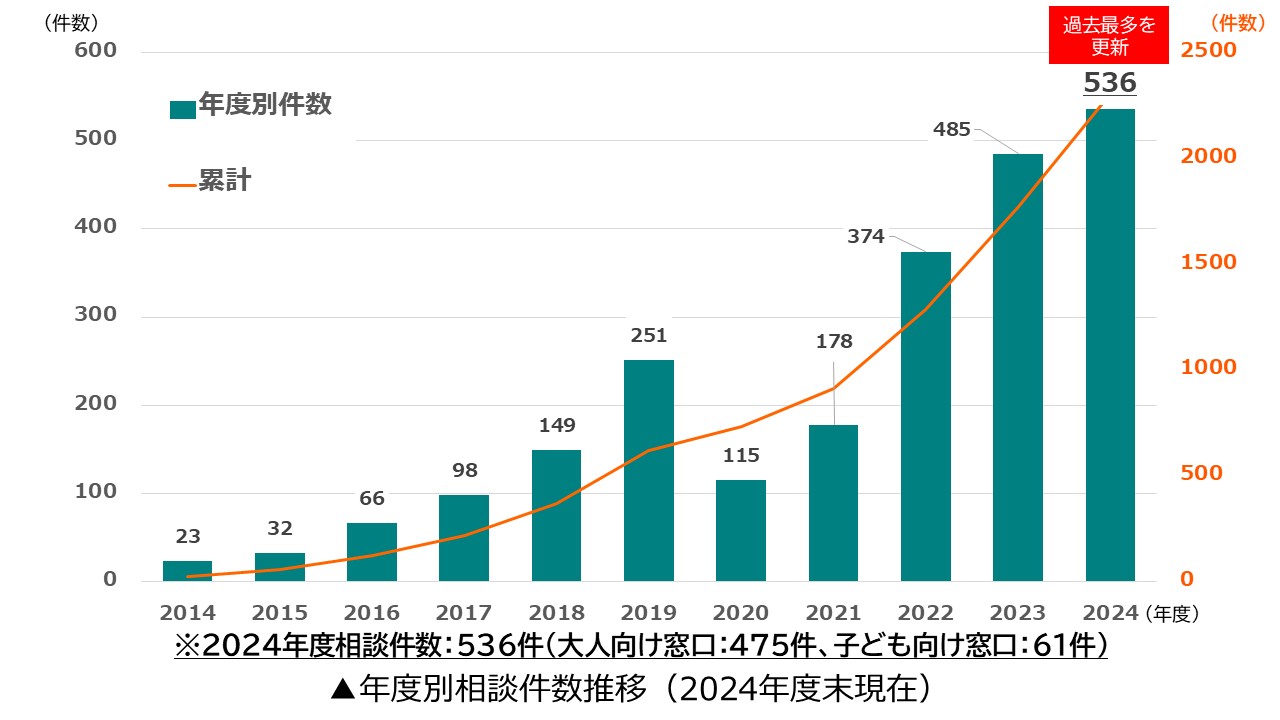

不適切な行為による被害を受けた方の相談先として、2013年にJSPOスポーツにおける暴力行為等相談窓口を設置しています(相談件数は2014年度からカウント)。

- ご相談はこちら

新型コロナウイルス感染症の影響もあり相談件数が減った時期もありましたが、相談件数は年々増加傾向にあります。

2024(令和6)年度は、過去最多を更新するの536件の相談がありました。

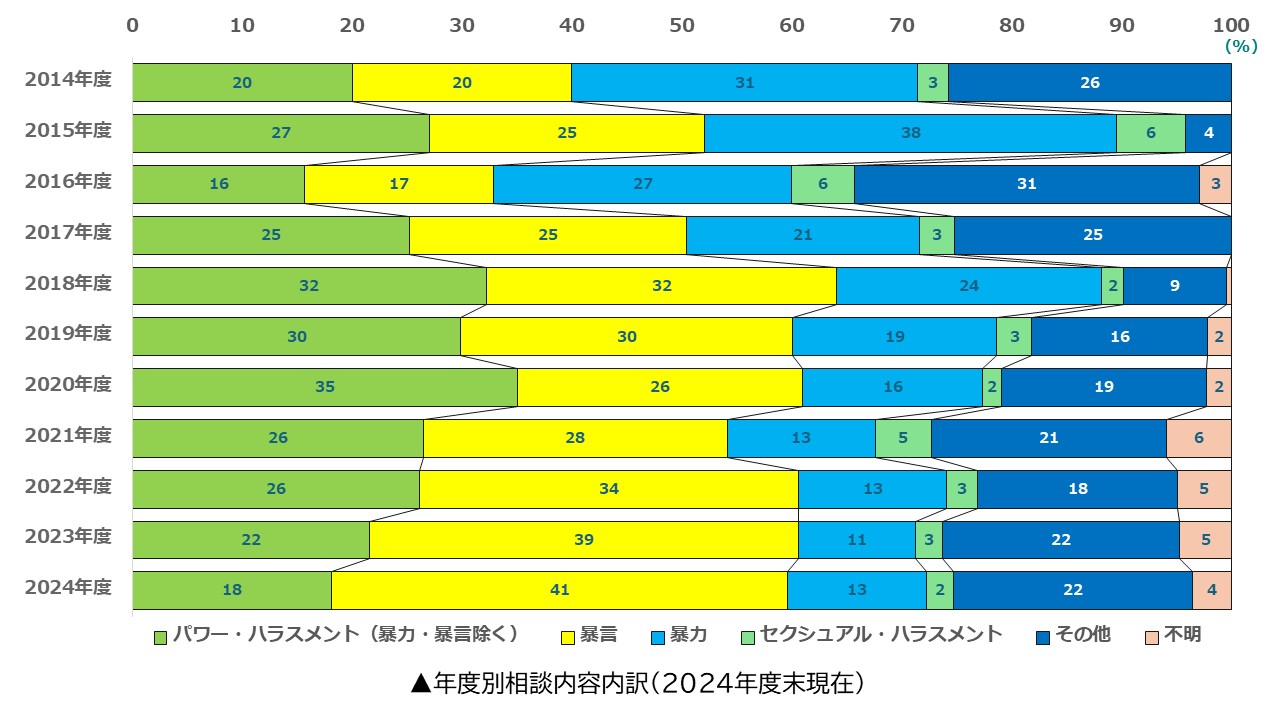

- 相談内容については、近年、身体的な接触を伴わず、不適切行為かどうかを判断するのがより難しい「暴言」や「ハラスメント」に関する相談が多く寄せられる傾向となっています。

※構成比は小数点以下を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはなりません。

本相談窓口に寄せられる相談の被害者の約8割が高校生以下となっており、うち小学生が被害者となっている相談が約5割を占めています(右図参照)。また、相談者(通報者)は、保護者からの相談が6割以上を占めています(左図参照)。

小学生・中学生・高校生が被害者となっている相談が多数を占めていることを踏まえ、2022年7月22日より、小学生・中学生・高校生本人が相談しやすいように、子どものための相談窓口Webサイトを開設しています。

- 子どものための相談窓口Webサイトはこちら

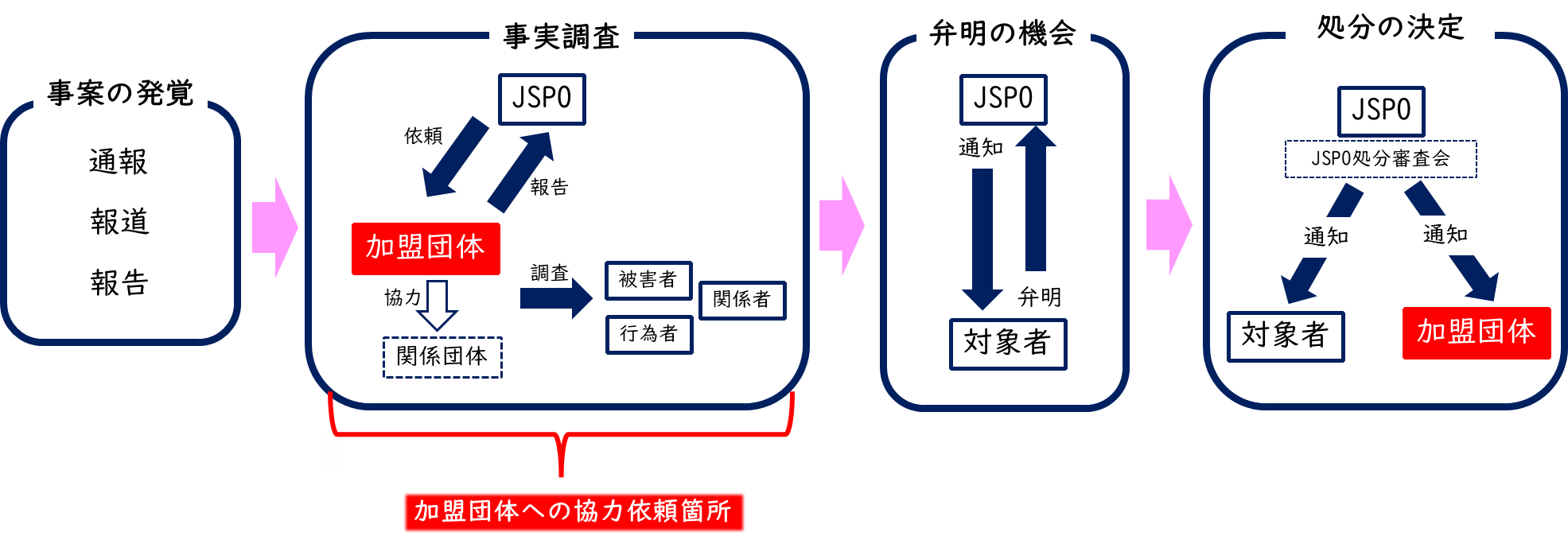

公認スポーツ指導者・スポーツ少年団登録者への処分

公認スポーツ指導者もしくはスポーツ少年団登録者が不適切行為を行った疑いがある場合、適切な手続きに基づき然るべき処分等を行います。処分を行うためには、行為の事実があったかどうか調査を行う必要があり、調査にあたっては、JSPOの加盟団体と連携・協力し取り組んでいます。

JSPOにおいては「登録者等処分規程・処分基準」において、処分の内容やその手続きについて定めています。

- 登録者等処分規程・処分基準はこちら

「登録者等処分規程・処分基準」のポイント

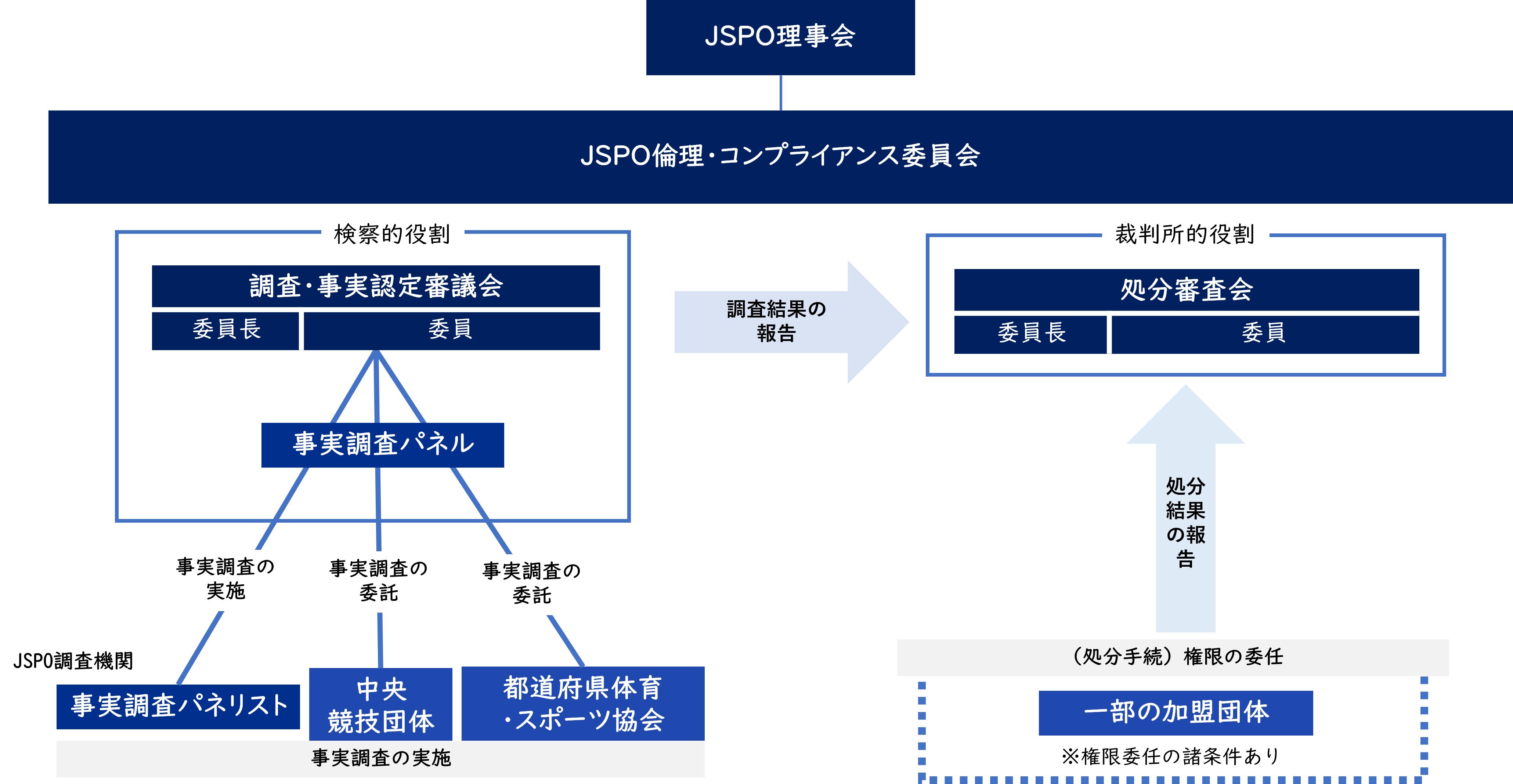

「登録者等処分規程」では、JSPO倫理・コンプライアンス委員会のもと、いわゆる検察的役割を果たす「調査・事実認定審議会」と、いわゆる裁判所的役割を果たす「処分審査会」の2部門を構成し、処分手続きにあたります。

事案ごとに構成する事実調査パネル(主には弁護士)が、審議対象となる行為者の属性等に応じて、中央競技団体/都道府県スポーツ協会等に事実調査の依頼を行います。なお、すべての事案において、行為者の属性に関わらず、事実調査後の手続きとなる弁明の機会の付与や処分決定については、JSPOの処分審査会が責任をもって行っています。

「登録者等処分規程・処分基準」手続きのフロー

行為者の指導活動の継続や、被害者が児童・生徒である場合も勘案し、出来る限り速やかに事案を終結する(処分決定を行う)ことを目指しています。

加盟団体に向けた取り組み

当協会加盟団体を対象に、スポーツにおける不適切行為(スポハラ)が発覚した場合の手続きや、調査方法に関する説明会を定期的に開催しています。

<2025年度開催時の様子>

※2025年度はスポーツ振興くじ助成金を受けて開催しました。

「予防・啓発」の取り組み

不適切行為を未然に防ぐために、スポーツ界における暴力、暴言、ハラスメント等の不適切な行為の根絶に向け、JSPOを含む関係5団体による「スポーツ界における暴力行為根絶宣言」を2013(平成25)年に発出したほか、スポーツ指導者やスポーツ少年団活動を支える方々にメッセージを発信してきました。

2018(平成30)年には「スポーツを愛するすべての人へ」と題した以下の会長メッセージを発信し、加盟スポーツ団体とともに、スポーツの意義と価値を高めるために尽力しています。この会長メッセージは、スポーツ指導者だけではなく、スポーツの「場」を構成するプレーヤーや保護者などのアントラージュなどにも向けた内容としており、それぞれが当事者として役割を分担しながら、最適なスポーツの「場」を創っていくための行動を呼びかけた内容となっています。

また、2023(令和5)年4月25日からは、JSPOを含む関係6団体が主催となり「NO!スポハラ」活動を開始。だれもが安全・安心にスポーツを楽しめる社会の実現のため、セミナー・ワークショップの実施・広報資料の作成などを通して予防・啓発活動を行っています。

「NO!スポハラ」活動

メッセージ

指導者・プレーヤー・保護者に向けた取り組み

スポーツに関わる全ての方へ

指導者の方へ

スポーツ界における暴力行為根絶に向けたスローガン

2013年7月、「スポーツ界における暴力行為根絶に向けたスローガン主催団体合同審査会」を開催し、1,479点の応募作品の中から、下記のスローガンが最優秀賞作品として選ばれました。

「暴力0(ゼロ) 心でつなぐスポーツの絆」

各種調査結果

「スポーツにおける暴力行為等相談窓口」および「NO!スポハラ」活動に関する認知度等調査

(1)本調査の目的

スポーツにおける不適切行為(スポハラ)に関する意識・認識や「スポーツにおける暴力行為等相談窓口」および「NO!スポハラ」活動に関する認知度等に関する状況を把握し、今後のスポハラ防止に向けた有効な施策等の検討を行うために実施。

(2)調査対象

調査Ⅰ:全国の20~69歳の男女のアンケートモニター(以下、「一般層」)

調査Ⅱ:公認スポーツ指導者・スポーツ少年団登録者(以下、「公認指導者等」)

(3)調査方法(いずれもWeb調査)

調査Ⅰ:アンケートモニターへのアンケート調査

調査Ⅱ:公認スポーツ指導者・スポーツ少年団登録者へのメール配信によるアンケート調査

(4)調査期間

令和7(2025)年1月10日(金)~令和7(2025)年1月27日(月)

(5)回答数

調査Ⅰ:3,000人

調査Ⅱ:5,681人

【調査結果(概要)】

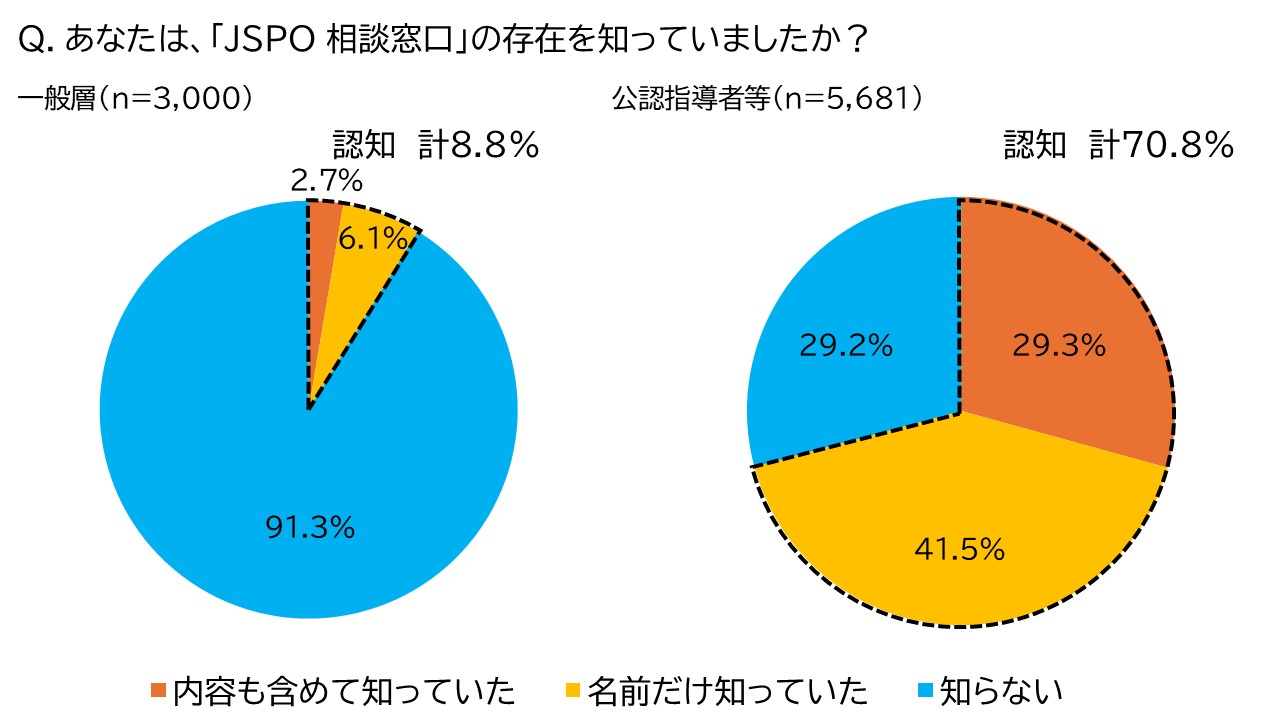

・相談窓口の認知度

JSPO暴力行為等相談窓口の認知度は、一般層で8.8%、公認指導者等で70.8%となっており、一般層には相談窓口がほぼ認知されていないことが分かりました。

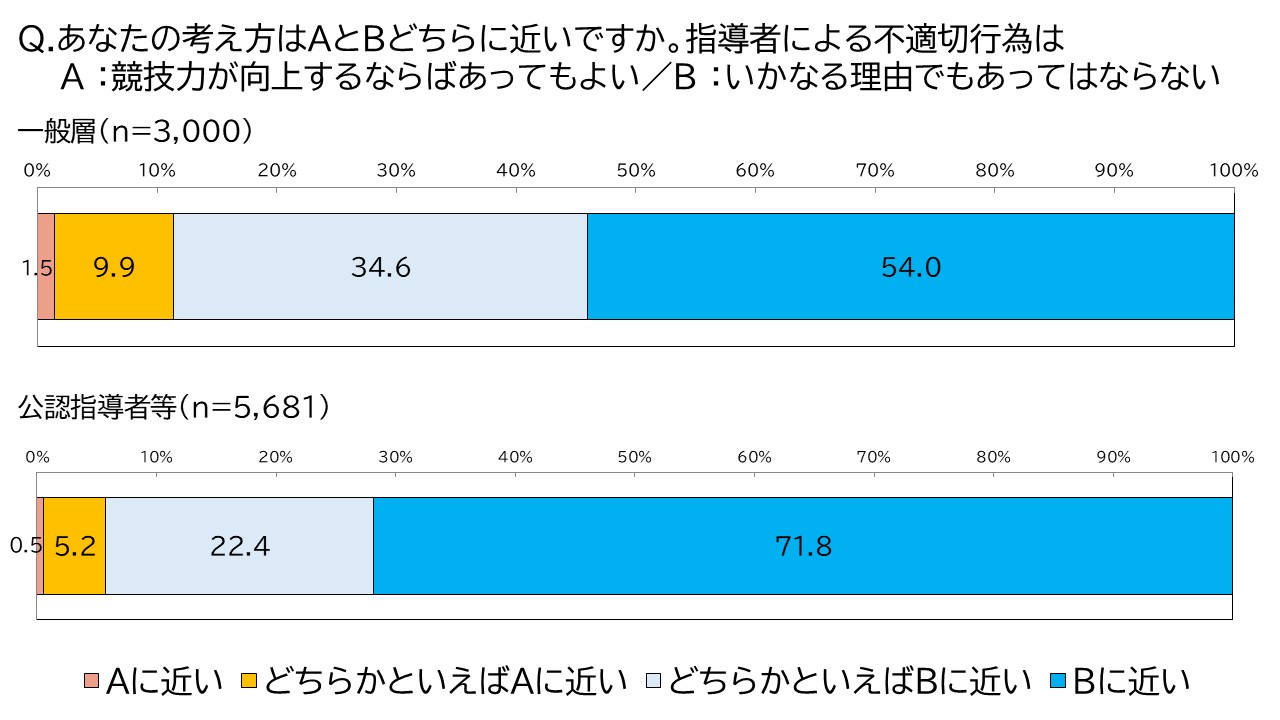

・スポーツにおける不適切行為に対する意識

「指導者による不適切行為はいかなる理由でもあってはならない」と考えている方の割合は、一般層で54.0%、公認指導者等で71.8%でした。

一方で、競技力向上のためなら不適切行為に対して容認する考えを持つ方も一定数いました。

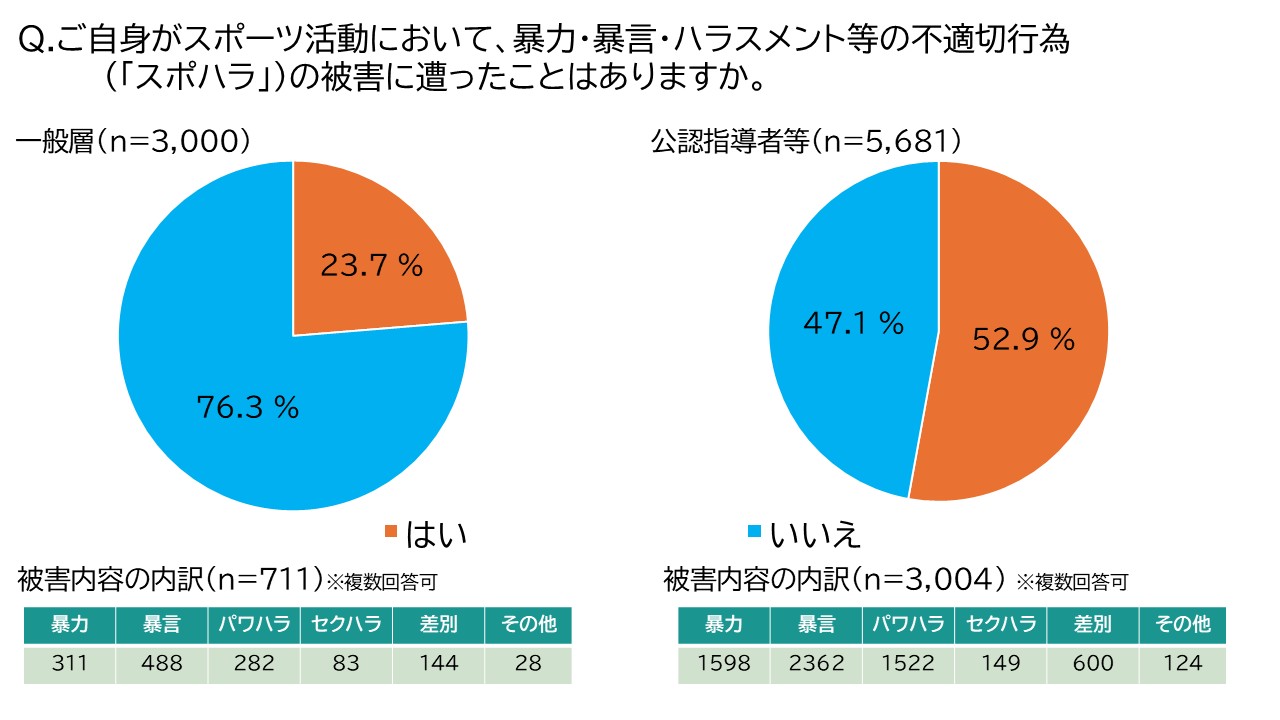

・「スポハラ」の被害経験

・「スポハラ」の被害経験

一般層は4人に1人(23.7%)、公認指導者等は2人に1人(52.9%)が「スポハラ」の被害を受けたことがあると回答しました。

被害内容は「暴言」が最多、次いで「暴力」「パワー・ハラスメント」が近い数字で続いています。

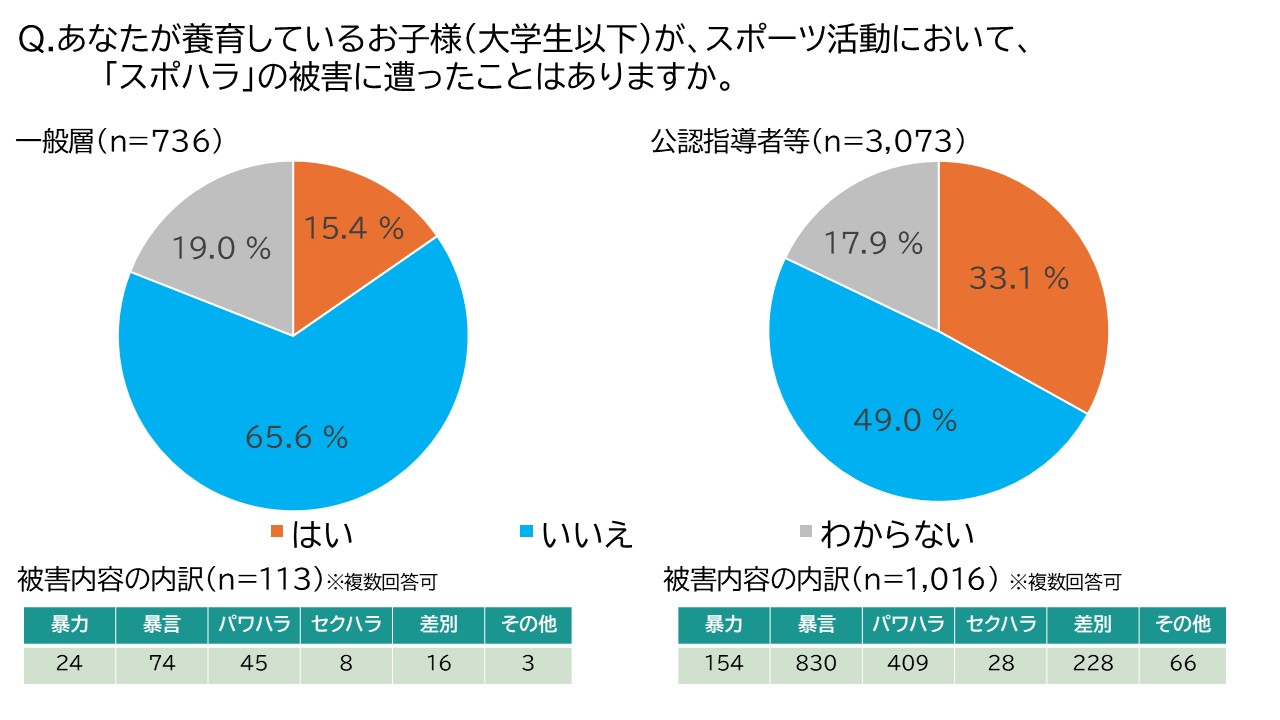

また、回答者の子どもについても、一般層で15.4%、公認指導者等で33.1%が「スポハラ」の被害を受けたことがあると回答しました。

被害内容は「暴言」が最多、続いて「パワー・ハラスメント」が多数であり、回答者自身の被害経験と比較すると、「暴力」の割合が少なくなっています。

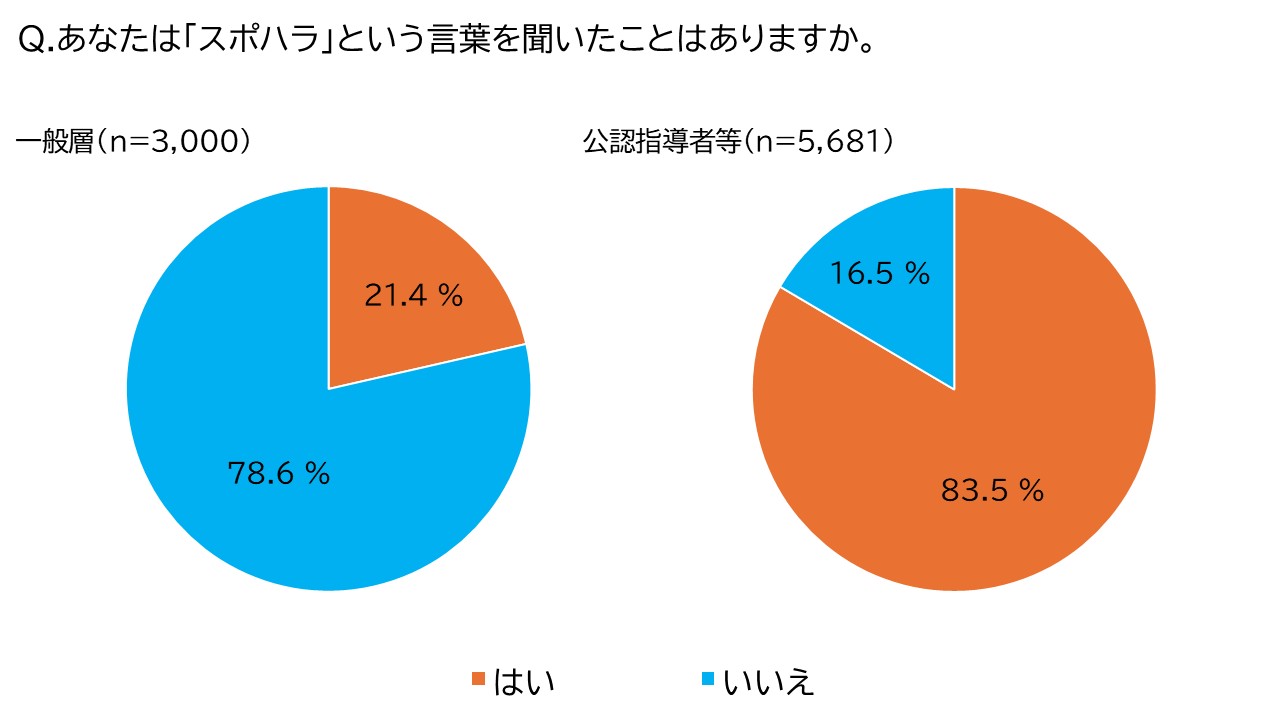

・「スポハラ」の認知度

・「スポハラ」の認知度

「スポハラ」という言葉を聞いたことがある人の割合は、一般層で21.4%、公認指導者等で83.5%となっており、認知度に大きな差が生じていることが分かりました。

【調査結果を踏まえて】

「JSPO暴力行為等相談窓口」の認知度を上げていく必要があるほか、指導者による「スポハラ」は”いかなる理由でもあってはならない”ことであると啓発する必要があると考えます。JSPOでは上記認知度の向上、啓発のため「NO!スポハラ」活動を引き続き実施し、スポーツにおける暴力・暴言・ハラスメントなどの不適切行為の根絶に取り組んでまいります。

「スポハラ」はスポーツの価値を損なうものであり、決して許される行為ではありません。このページをご覧の皆様におかれましては、ぜひ「NO!スポハラ」活動の趣旨をご理解いただくとともに、一度ご自身の考え方・指導を振り返る機会を設けていただくほか、もし「スポハラ」があった場合でも、決して黙認せずに声を上げられる環境をつくっていただけますと幸いです。

「NO!スポハラ」活動 特設サイトは

こちら